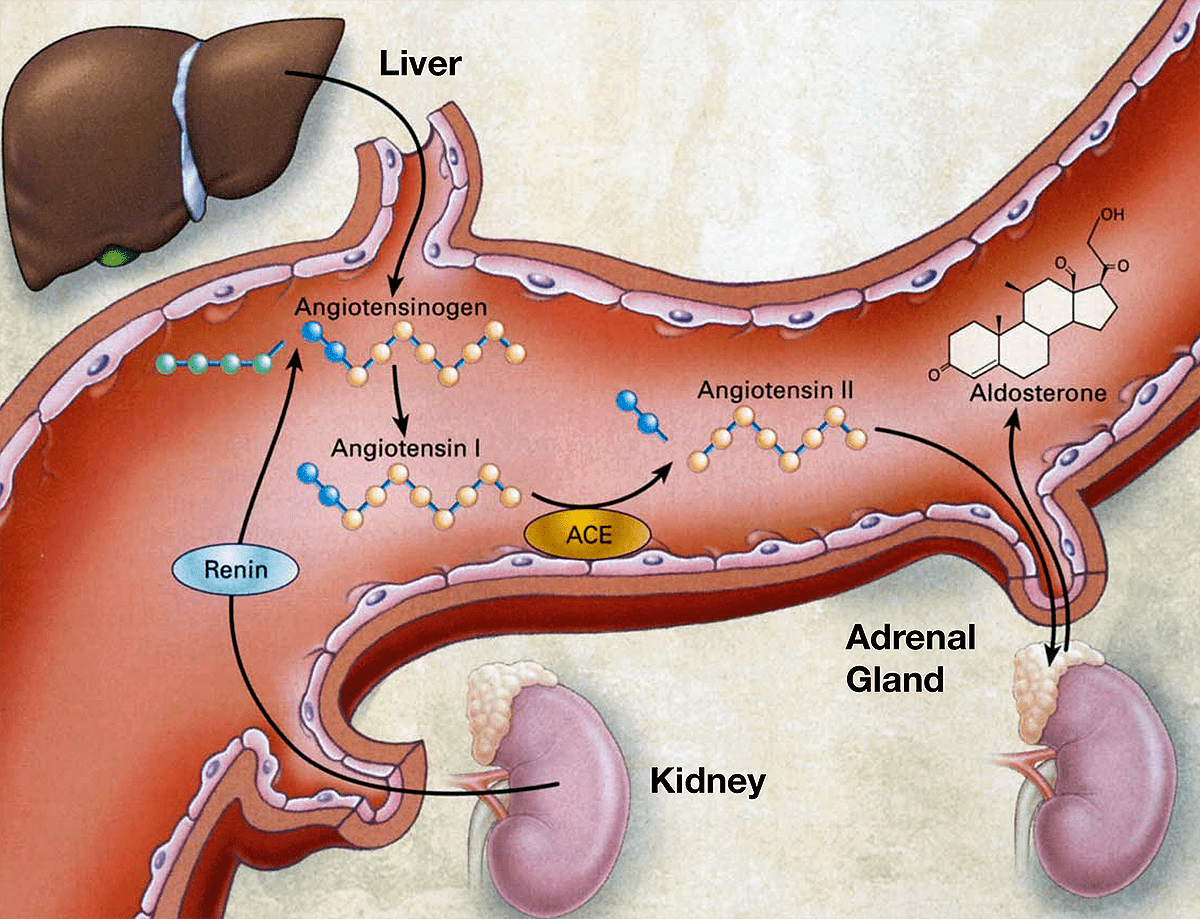

Ингибиторы АПФ снижают артериальное давление путем инактивации ангиотензин-превращающего фермента — одного из ключевых звеньев ренин-ангиотензиновой системы, регулирующей тонус сосудов. История открытия этих веществ весьма примечательна.

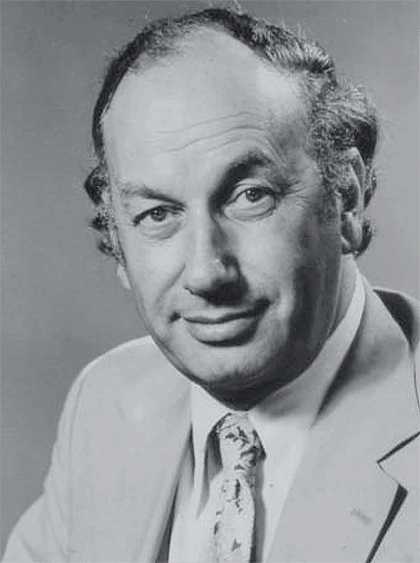

В середине 1960-х бразильский фармаколог Серхио Феррейра прибыл в Лондон для работы в лаборатории сэра Джона Вейна в Королевском хирургическом колледже Лондонского университета, позже прославившегося исследованиями механизма действия аспирина.

1967 год. Британский фармаколог Джон Вейн.

Позже, в 1982 году он получит Нобелевскую премию за изучение механизма действия аспирина.

В то время Вейн был глубоко погружен в исследования ключевых звеньев ренин-ангиотензиновой системы, и, как ему удалось выяснить, ключевой фермент этой системы — АПФ — находится в основном в тканях легких, а ангиотензин I (АТ-I) конвертируется в ангиотензин II (АТ-II) главным образом при прохождении крови через легочные артерии.

Бразилец Феррейра изучал необычную особенность действия змеиного яда бразильской гадюки жарарака. Укусы этой змеи сопровождались ощутимым снижением артериального давления и коллапсами. В своих работах Феррейра выяснил, что яд содержит стабилизатор брадикинина – пептида, расширяющего сосуды. Этому загадочному и потенциально перспективному веществу исследователь дал название брадикинин-потенциирующего фактора (bradykinin potentiating factor).

Это она пугала бразильских крестьян своим укусом и необычным действием яда!

Оказалось, что самым мощным и стабильным соединением яда с антигипертензивным эффектом оказался пептид тепротид, обладавший свойствами ингибитора АПФ. Однако тепротид оказался токсичным, слишком кратко действовал, а вводить его можно было только путем инъекций. В 1970-х руководство компании свернуло проект, однако исследователи Дэвид Кушман и Мигель Ондетти продолжили заниматься этой темой в свободное от основной работы время.

13 марта 1974 года они обсуждали статью, описывающую свойства ингибиторов пищеварительного фермента карбоксипептидазы А (Carboxypeptidase A, CPB A). Этот фермент был изучен гораздо лучше, чем АПФ, но очень похож на него по структуре. Исследователи предположили, что главное отличие между ними в том, что у АПФ в активном сайте «больше места», предназначенного для размещения двух (а не одного, как у CPB A) отщепляемых аминокислотных остатков. Исходя из этой гипотезы, Кушман и Ондетти приступили к синтетической модификации ингибитора CPB A, чтобы адаптировать его под сайт АПФ.

И вот, через полтора года, синтезировав и протестировав 60 различных веществ, они, наконец, получили первый препарат класса ингибиторов АПФ — каптоприл. Примечательно, что до начала такого рационального поиска они успели протестировать более 2000 веществ из коллекции Squibb на возможность ингибирования АПФ, и ни одно из этих соединений не показало удовлетворительной активности.

По сути дела, это был один из первых успешных примеров рационального драг-дизайна, приведшего к рождению нового класса антигипертензивных лекарств, появление которых стало одним из крупных прорывов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Каптоприл запатентовали в 1976 году, одобрили для медицинского использования в 1980-м. В течение нескольких лет после этого были разработаны и выпущены ингибиторы АПФ второго поколения: эналаприл и лизиноприл, обеспечивающие более длительное действие, но это уже следующая история.

По материалам сайта: https://biomolecula.ru/articles/tri-pokoleniia-lekarstv

Ответственный за выпуск статей:

Зезюлин Евгений